ما هي أقدم لغة في العالم

اللغة السومرية أقدم لغة في العالم

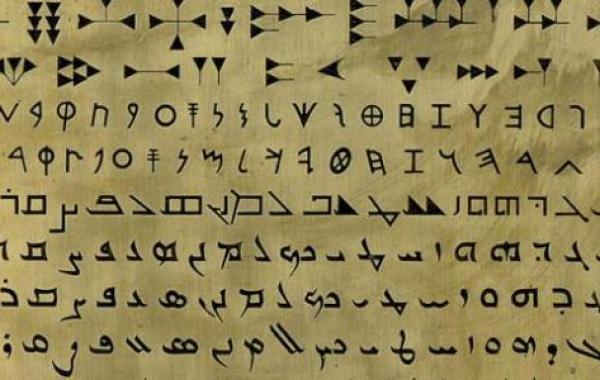

تُعدّ اللغة السومرية أقدم لغة مكتوبة، حيث يعود تاريخها إلى 3500 ق.م على الأقل، وانتشرت اللغة في حضارة بلاد الرافدين في العراق، حيث كان السومريون أصحاب اللغة فسُمّيت نسبةً إليهم، وهم أوّل من دوّن اللغة السومرية باستخدام الخط المسماري، وذلك بعد تطوير النصوص المسمارية الأولى من مرحلة الكتابة الصورية إلى المرحلة التعبيرية خلال الفترة الأولى من عام 3000 ق.م، لتكون بذلك أقدم لغة مُدوّنة في العراق ، وسُمّيت الكتابة المسمارية بهذا الاسم لأنّ الخطوط المستقيمة التي كانت تُرسم على الألواح الطينية كانت تتخذ شكل رؤوس المسامير في نهايتها.

التسلسل الزمني للغة السومرية

يُمكن تقسيم تاريخ اللغة السومرية إلى عصرين رئيسين، وهما ما يأتي:

- العصر السومري: ويشمل 4 مراحل زمنية، وهي كالآتي:

- المرحلة الأركائية (3000-2600) ق.م: عُثر على هذه الكتابات في مدينة الوركاء، واقتصرت على النصوص الاقتصادية.

- المرحلة السومرية القديمة (2600-2350) ق.م: عُثر عليها في مُدن لجيش، ونيبور، وأور، وأدب، واحتوت على نصوص اقتصادية، وبعضاً من النصوص الملكية.

- المرحلة السرجونية وحقبة الاحتلال الكوتي (2350-2140) ق.م.

- المرحلة السومرية الحديثة (2140-2020) ق.م: شملت كافة أنواع النصوص؛ الاقتصادية، والأدبية، والقانونية، والملكية، وغيرها، حيث عكست هذه الحقبة أوج ازدهار الحضارة السومرية.

- ما بعد العصر السومري: وتشمل 4 مراحل زمنية وهي كالآتي:

- مرحلة العصر البابلي القديم المبكرة (2020-1850) ق.م: تتشابه مع نصوص المرحلة السومرية الحديثة من الناحية الكتابية واللغوية، وتشمل نصوص مستنسخة من اللغة السومرية.

- مرحلة العصر البابلي القديم الأخيرة (1850-1600) ق.م: تختلف عن لغة النصوص في المرحلة السابقة، وتشمل كتابات ملكية، واقتصادية، وقضائية.

- مرحلة ما بعد العصر البابلي القديم (1600-1000) ق.م: يُرجح أنّها نُسخت في زمن الملك حمورابي، وتشمل كتابات ملكية وأدبية.

أقدم اللغات المكتوبة المكتشفة

إلى جانب اللغة السومرية، هناك مجموعة من اللغات القديمة التي اكتُشفت على مرّ العصور ، ومنها ما يأتي:

- اللغة العربية: يعود تاريخها إلى سنة 328م، وعُثر على كتابات باللغة العربية في عام 1901م، وهي ما تُعرف بنقش النمارة، والذي دلّ تاريخياً على معرفة العرب والرومان لبعضهم البعض في القرن الرابع الميلادي.

- لغات المايا: يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي وتحديداً عام 292م، وعُثر على أقدم كتابة للغة المايا داخل معبد في مدينة تيكال، وهي مدينة أثرية تقع في غابة الأمطار في جواتيمالا، والتي كانت حينها رموزاً منقوشةً على أحد الأعمدة الحجرية.

- اللغة السنسكريتية: تعود هذه اللغة إلى القرن الأول الميلادي، حيث كانت اللغة الرسمية لعدّة مناطق في جنوب شرق آسيا على مدار 2000 سنة، كما عُثر على أوّل كتابة تعود للغة السنسكريتية في مدينة أيوديا الهندية، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه اللغة لا تزال منتشرةً في الهند إلى الآن لكن بنسبة قليلة.

- اللغة التاميلية: وهي لا تزال موجودة منذ سنة 500 ق.م إلى الآن، ويتحدث بها أكثر من 70 مليون شخص في هذا الوقت، وتُعدّ من اللغات القليلة التي لم يطرأ عليها تغيير كبير كما هو الحال في اللغات قديمة؛ حيث يستطيع بعض الذين يتحدثونها في هذا العصر أن يقرأوا نصوصاً قديمةً كُتبت باللغة التاميلية.

- اللغة اللاتينية: يُعرف أقدم شكل من أشكال اللغة اللاتينية باللاتينية القديمة، لكن وبعد عام 75 ق.م تقريباً أصبحت اللغة اللاتينية الكلاسيكية هي الأكثر شيوعاً، حيث لا يزال هناك مَن يتحدث بها إلى الآن، كما وتُبذل الكثير من الجهود في سبيل الحفاظ على هذه اللغة من النسيان.

- اللغة الآرامية: وهي من اللغات الموجودة على الأرض منذ حوالي 3000 سنة، وتُعرف بلغة الكتاب المُقدّس؛ إذ من المُرجَّح أنّ السيد المسيح وأتباعه كانوا يتحدّثون الآرامية، ولا يزال هناك فئة قليلة تتحدّث بهذه اللغة ممّا يجعلها عرضةً للزوال.

- اللغة الصينية القديمة: وتُعدّ الأساس الذي بُنيت عليه اللغة الصينية الحديثة، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، وقد عُثر على أقدم نموذج للغة الصينية مكتوب على عظام الأوراكل في مدينة ينكسو الأثرية.

- اللغة اليونانية الميسينية: وهي أقدم أشكال اللغة اليونانية، ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ق.م، ولكن فُكّت رموزها ما بين 1950-1960م تقريباً، حيث إنّ معظم نصوص اللغة التي عُثر عليها كانت تدلّ على سجلات المخزون، ويُرجَّح أنّها اختفت بسقوط الحضارة الميسينية.

- اللغة المصرية القديمة: وُجدت أقدم عبارة مكتوبة باللغة المصرية القديمة على إحدى القبور، ويعود تاريخها إلى 2690 ق.م، وقد استمرّ استخدامها حتّى القرن السابع عشر، وتُعدّ من أكثر اللغات شيوعاً؛ وذلك بسبب استخدام المصريين القدامى للهيروغليفية .

ظهور الخط المسماري

ظهر الخط المسماري في عام 3000 ق.م، واستمرّ العمل به لمدّة 3 آلاف سنة، وبقيت الكتابة المسمارية مُستخدمةً بالتدوين حتّى عام 539 ق.م، لكنّها أصبحت بعد ذلك أقلّ استخداماً بسبب انتهاء آخر حُكم عراقي قديماً بالإضافة إلى ظهور العديد من الأنظمة الخطية؛ كالخط الآرامي الهجائي في القرن الأول قبل الميلاد والذي امتاز ببساطة أبجديته، وظهور الخط الإغريقي في العصر الهلنستي، حيث اقتصر استعمال الخط المسماري على الفلكيين البابلين الذين استعانوا به في تدوين ملاحظاتهم؛ نظراً إلى أنّ علم الفلك في ذلك الوقت كان بالاصطلاحات البابلية، ومن الجدير بالذكر أنّ آخر نص في الكتابة المسمارية هو نصّ فلكي يعود إلى سنة 50م وموجود الآن في المتحف العراقي.

يرجع الفضل بابتكار الكتابة إلى السومريين، وتعود تسمية الخط المسماري بهذا الاسم إلى العالم الإنجليزي توماس هايد، وهو بروفيسور في جامعة أكسفورد، وذلك في عام 1700م، حيث عمل فريق من المختصين على فكّ رموز الكتابة المسمارية وأصبح بالإمكان قراءتها، والتعرّف على إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، حضارة ما بين النهرين.

بدايات اكتشاف الخط المسماري

ظهرت الحاجة إلى الكتابة بسبب الحاجة إلى تدوين ما يُعطى ويُؤخذ، حيث ظهرت أقدم الألواح المُدوّنة في الفترة ما بين 3200-2900 ق.م، حين بدأت المدن بالتوسع وازداد أعداد السكان والطلب على المواد، وكذلك تقديم النذور والقرابين للمعبد لتلبية احتياجات السكان، وعندها لم يعد الاعتماد على الذاكرة وحدها وسيلةً كافيةً أودقيقةً لإدارة المواد وتحديد الكميات بشكل صحيح، فظهرت الحاجة لإيجاد بدائل أكثر دقة ومرجعية، فبدأ السومريون باتباع أسلوب الرسم والتعبير عن الشيء بصورته إلى جانب عدده بالخطوط؛ وعليه سُمّيت بالألواح الصورية لأنّها تحمل صورة الشيء حيث كانت هذه نقطة انطلاق الكتابة .

طرحت الباحثة الأمريكية دنيس بسرات نظريةً حول نشأة الكتابة في عام 1975م، والتي انبثقت عن عمليات التنقيب التي أُجريت في المواقع الأثرية الموجودة في منطقة الشرق الأدنى، وتُشير النظرية إلى أنّ بداية الكتابة تعود إلى الفترة ما بين 9000-4000 ق.م، حيث عُثر على قطع طينية تأخذ أشكالاً هندسيةً مختلفةً وبأحجام مختلفة، تُدعى (التوكن) والتي تعني الرموز، كانت تُستخدم كسجلات لحفظ الأعمال أو الشؤون المنزلية، حيث بدأ حفظها بشكل متفرّق داخل صندوق أو مُعلّقة بخيوط، ثمّ أصبحت تُحفظ بكرات طينية مُحكمة الإغلاق تُختم برمز يدلّ على عدد الحجارة بداخلها، ومع مرور الوقت بدأ الحفر على هذه الكرات كوصف بسيط لما في داخلها، كما لو أنّها ألواح كتابية.

بدأت محاولات فكّ رموز الخط المسماري من قِبل الرحالة الإيطالي ديلافالي، وساعده في ذلك الكتابات الأخمينية التي عُثر عليها في مدينة برسبوليس، حيث استنسخ ديلافالي 5 رموز من الكتابات المسمارية مُحاولاً فكّ معانيها، إلا أنّ العدد لم يكن كافياً لدى العلماء لحلّ الرموز، واستمرّت معاني الرموز غير معروفة حتّى استنسخ الرحالة الألماني نيبور جميع الرموز بدقة و قدّمها للعلماء مرّةً أخرى.

تمكّن الرحالة نيبور من إثبات أنّ كتابات برسبوليس تتألف من 3 أنواع من الخطوط المسمارية، وأنّ أحد هذه الخطوط يتألّف من 42 علامة، ممّا مهّد الطريق أمام الباحث فردريك كروتفند الذي استطاع في عام 1802م فكّ جميع رموز الخط المُؤلّف من 42 علامة، إذ تضمّنت هذه النصوص الأخمينية تكرار كلمة "ملك" حيث يُرجّح أنّها تُمثّل لغة الحُكم، وهذا ما ساعد الباحثين على فكّ رموز الكتابات المسمارية الصعبة.

تطور الخط المسماري

تُقسم رموز الخط المسماري إلى قسمين؛ الأوّل يشمل الرموز الصورية الكاملة التي تعكس صورة الشيء المكتوب كما هي عليه في الواقع، وعددها محدود لأنّها نادرة الاستخدام، أمّا القسم الثاني فيُمثّل الرموز الأكثر استخداماً، وتشمل الرموز الصورية المختصرة التي تقتصر على رسم جزء من الصورة كاملة، ونظراً إلى أنّ الغاية الأساسية من الكتابة كانت تسهيل التعاملات التجارية اعتُمدت هذه الرموز المبسطّة والسهلة، حيث استمرّ تبسيط هذه الرموز أكثر فأكثر وتمّ الاستغناء عن الخطوط المنحنية، ممّا زاد من بُعد الصورة عن الشكل الذي ترمز إليه، وصولاً إلى العهد البابلي والعهد الآشوري، إذ انتقلت فيها الكتابة المسمارية إلى مرحلة أخرى.

يكون اتجاه الكتابة بالكتابة المسمارية من اليسار إلى اليمين، ومن الأعلى إلى الأسفل، حيث كان السومريون يُقسّمون الألواح الطينية الكبيرة إلى حقول عمودية لتنظيم الكتابة ضمن هذه الحقول حتّى لا تمتدّ كتابتهم على عرض اللوح، ويبدأون بالكتابة على وجه اللوح ثمّ ينتقلون إلى ظهر اللوح لتدوين البقية، كما وتُمنع الكتابة على الحواف اليمنى للوح؛ فهي مخصصة لكتابة الرموز لإتمام معنى الجملة بدلاً من بدء سطر جديد.

مرّت الكتابة المسمارية عبر العصور في 4 مراحل رئيسية، ابتداءً بالصور ومروراً بالرموز وانتهاءً بالأصوات، وهذه المراحل هي كالآتي:

- المرحلة الصورية: في هذه المرحلة كانت كلّ علامة مسمارية تدلّ على صورة الشيء المادي المُراد كتابته؛ كرسم صورة للثور للتعبير عن الثور، وتُمثّل كلّ صورة كلمةً واحدةً فقط، ومن الجدير بالذكر أنّ الباحثين لم يستطيعوا تحديد فيما إذا احتوت رموز هذه المرحلة على علامات مقطعية أو لا، وذلك بسبب صعوبة فهمها.

- المرحلة الرمزية: ظهرت الحاجة للتعبير عن المصطلحات المعنوية؛ لذا رسم السومريون ذات العلامات الصورية التي تُعرف معانيها مسبقاً ولكن بشكل مختصر، أو دمج علامتين أو أكثر من العلامات الصورية التي لها علاقة بذات الكلمة؛ كرسم صورة الشمس للتعبير عن معاني الضوء أو الحرارة أو النهار.

- المرحلة المقطعية: تُسمّى المرحلة الصوتية أيضاً، فمع زيادة عدد الكلمات أصبح لا بدّ من إيجاد طريقة للتعبير عن عدد أكبر من المعاني، لذا لجأ السومريون إلى استخدام أصوات العلامات الصورية وتجاهل معناها كما لو أنّها أبجدية، وقد شاع استخدام الأسلوب المقطعي في العهد البابلي.

- محاولات دقة التعبير: استمرّت مراحل تطوير الكتابة المسمارية لتحديد دلالات الرموز دون مواجهة صعوبة في توضيح المعنى، فبدأ السومريون باستخدام علامات دالة توضع غالباً قبل الرمز، ونادراً ما تُوضع بعده، لتوضيح الصورة فيما إذا كانت فعل أو اسم أوغيرها.

المواد المستخدمة في الكتابة المسمارية

استخدم السومريون الطين بشكل أساسي كمادة للكتابة؛ إذ يتمتع الطين بالكثير من المزايا منها انتشاره وانخفاض تكلفته، بالإضافة إلى احتفاظه بالنقوش المحفورة لفترات طويلة من الزمن، وكان السومريون يصنعون الألواح الفخارية من خلال استخدام الطين النظيف على ضفاف النهر، أو من خلال جمع الطين الموجود على شاطئ النهر وخلطه جيداً بالماء من أجل تنظيفه من الشوائب العالقة، ثمّ تشكيله بالحجم والشكل الذي يُريده الكاتب، ابتداءً بالألواح الصغيرة بحجم 2 سم، وحتّى الألواح الكبيرة التي تصل إلى 45 سم.

استخدم السومريون في عصي القصب للكتابة على الألواح الطينية الرطبة، وبعد اكتشاف المعادن أصبحوا يستخدمون المسامير كأداة للكتابة، كما استخدموا حرارة الشمس لتجفيف الألواح التي لا يلزم الاحتفاظ بها فترات طويلة، أمّا عن تلك التي يلزم الاحتفاظ بها، فاستُخدم لها أفران خاصة لتجفيفها والاحتفاظ بها في المكتبة أو الأرشيف، ومن الجدير بالذكر أنّه وعلى الرغم من فوائد الطين إلّا أنّ السومريين واجهوا العديد من الصعوبات في التعامل مع هذه المادة؛ كسرعة تلفها وسهولة تعرّضها للكسر.

استعان السومريون كذلك بالحجر والآجر للكتابة، أمّا عن الخشب والمعادن فقد كان استعمالها محدوداً؛ نظراً إلى عدم توافرهما بكثرة في بلاد ما بين النهرين، وكذلك قابلية الخشب للتلف وعدم قدرته على الاحتفاظ بالكتابة لفترات طويلة.

تعلم الكتابة المسمارية

كان تعلّم الكتابة المسمارية أمراً صعباً، حيث خُصّصت مدارس لتعليم الطلاب الكتابة المسمارية إلى جانب المعابد، وكان الطالب يبدأ بتعلّم الكتابة المسمارية ثمّ ينتقل إلى تعلّم اللغة، ويُرجَّح أنّ التعليم في ذلك الوقت كان مقتصراً على أبناء الطبقة الغنية ذكوراً وإناثاً؛ حيث يبدأ التعليم من سن مبكرة وحتّى سن البلوغ، وكان الطلاب يمرّون بأربع مراحل رئيسية، تنتهي كلّ منها باختبار لقياس قدراتهم، وهذه المراحل هي كالآتي:

- المرحلة الأولى: يتعلّم الطالب في هذه المرحلة العلامات المسمارية.

- المرحلة الثانية: يبدأ الطلاب في هذه المرحلة بالتمرُّن على استنساخ الكلمات والمصطلحات عن المعلم، ثمّ استنساخ بعض النصوص الأدبية والملكية.

- المرحلة الثالثة: تتضمّن هذه المرحلة تعلّم الرياضيات بما فيه جداول الضرب، والقسمة، والجبر، وغيرها، فضلاً عن كتابة الوثائق الاقتصادية.

- المرحلة الرابعة: يتعلّم الطالب فيها لغة القضايا القانونية، وإجراءات المحاكم، بالإضافة إلى كتابة الرسائل الشخصية والملكية.

عُثر على الكثير من المعاجم اللغوية التي تخصّ الكتابة المسمارية والتي تشمل أسماء الحيوانات، والنباتات، والأدوات المختلفة، وأسماء الأشجار وأجزاءها، وغيرها، وما يُقابلها باللغة البابلية، وابتداءً من العهد البابلي وما بعده كان على الطالب أن يتعلّم اللغتين البابلية والسومرية والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً، وكان بعض الطلاب بالإضافة إلى اللغة يتخصّصون في دراسة مجالات أخرى؛ كالطب والفلك وغيرها، وبعد التخرج كان الكتّاب يعملون في كافة الأماكن في الدولة؛ من معابد، ومكتبات، ودواوين الملوك وغيرها، وكانوا يحتفظون بكتاباتهم الفخارية في المكتبات والأراشيف.

أهمية الخط المسماري في التدوين

شاع استخدام الخط المسماري في التدوين بشكل كبير بين حضارات الشرق الأدنى القديمة، حيث استخدمته بلاد فارس، وبلاد الأناضول، وبلاد الشام، ومصر، وغيرها من الحضارات، وفي القرن الرابع عشر ق.م استُخدم بشكل أساسي في كتابة الرسائل المتبادلة بين الملوك والأمراء من دول الشرق الأدنى القديم، وقد استمرّ استخدامه حتّى العصر المسيحي.

ساعد تدوين الخط المسماري في التعرّف على حضارة ما وراء النهرين؛ من أخبار الملوك وإنجازاتهم، والأحداث التاريخية المهمة، بالإضافة إلى ذكرهم لبعض الظواهر الطبيعية كالكسوف، ممّا ساعد على تحديد تاريخ الحضارة الآشورية بالنسبة للتاريخ الميلادي، كما أنّ تدوينهم لأسماء الملوك بالترتيب حسب تولّي الحُكم وتقسيمهم للأُسر الحاكمة سهّل على المؤرّخين اكتشاف حضارات بلاد ما بين النهرين.

كشفت الكتابات أيضاً عن العديد من النظريات والاكتشافات العلمية؛ كشكل الأرض وطبقات السماء، كما ودلّت المدوّنات على اهتمام الحضارة بالجغرافيا وأسماء الدول والمُدن وتعدادها؛ وذلك بسبب النشاطات التجارية والفتوحات التي قاموا بها، بالإضافة إلى محاولاتهم لتفسير أسماء بعض الدول والأقاليم والمعابد.

ساعدت عمليات الترجمة وفكّ رموز الكتابة المسمارية على دراسة جوانب مختلفة لحضارة عاشت منذ آلاف السنين، حيث استطاع الإنسان المعاصر التعرّف على الكثير من العادات، والتقاليد، والحِكَم، والمعارف التي سادت في حضارة ما وراء النهرين، وقد ساعد في ذلك اهتمام الملوك الآشوريين في جمع كافّة الكتب الفخارية، وترجمة جميعها إلى اللغة المَحكية، فعندما عُثر على الكتب المسمارية كانت مكتوبةً بلغتين؛ ممّا سهّل عملية فكّ الرموز وفهم اللغة السومرية.